2011년 여름이었다. 게임 커뮤니티에 "요새 북미에서 게임 하나가 뜨고 있다"며 리그 오브 레전드(LoL)의 이름이 간혹 보이기 시작했다. 처음 보인 약칭은 '리오레'였다.

당시 한국은 도타 아류작인 카오스가 AOS 장르의 대명사였고, '고인물' 게임이란 인식이 강했다. 그때 입소문이 퍼진 LoL은 낮은 진입장벽으로 승부하고 있었다. 본진 귀환을 아무 때나, 아이템 소모 없이 할 수 있다고? 안티와 디스펠 싸움으로 골머리 썩을 일이 없다고? 창고 컨트롤도 할 필요가 없다고?

지금 너무 당연해진 것들이 당연하지 않은 시절이었다. 장르 경쟁작들의 어두운 색채와 달리 카툰풍 그래픽은 유입에 부담을 없게 만들었다. 럭스가 최후의 섬광으로 트리플 킬을 올리는 매드무비 영상을 본 뒤 LoL 설치를 시작했다. 클라이언트 메인에는 신규 챔피언 오공과, 그 다음 출시될 스카너의 모습이 나와 있었다.

게임 장벽보다 높은 장벽은 언어였다

챔피언 스킬이 단순할 시기라 툴팁은 쉽게 읽었지만, 팀 게임이기 때문에 소통에 문제가 생겼다. 'MIA', 'AFK' 등 영어권에서만 쓰는 약칭과 속어도 낯설었다. 특히 팀원이 부당하게 정치의 화살을 돌릴 때는 제대로 대응할 수가 없어 속을 끓여야 했다.

기틀을 마련한 원동력은 유저들의 노력이었다. 네이버 카페를 중심으로 공략과 가이드를 작성했고, 채팅에서 흔히 쓰이는 게임용어를 정리했다. 유저들의 손으로 한국어 패치가 따로 만들어지기도 했다.

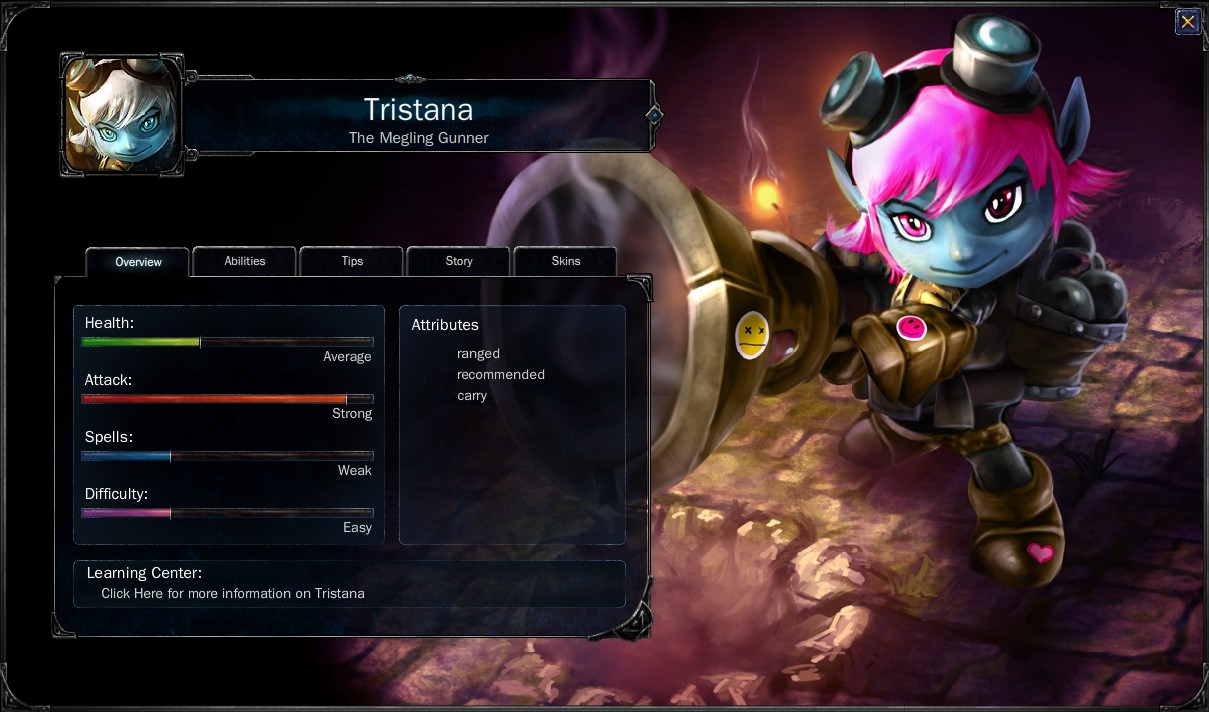

대부분 이제 게임을 알아가는 단계였고, 북미와 유럽 유저도 마찬가지였다. 소규모 게임에서 시작한 만큼 클라이언트는 불안정하고, 아트워크 퀄리티도 낮았다. 하지만 순수 재미만으로도 성장을 즐기기에 충분했다. 게임이 급상승할 시기에 느낄 수 있는 매력이었다.

'캐리'의 맛을 안 순간, 빠져나올 수 없었다

처음 '하드캐리'한 순간을 기억한다. 챔피언은 뽀삐였다. 라인전은 최하위권이지만, 성장하기 시작하면 누구도 말릴 수 없는 캐리력을 선사했다. 궁극기 외교관 면책 특권은 뽀삐를 사실상 무적으로 만들어줬다. 유유히 적진으로 들어가 한두 명을 삭제하고 빠져나오는 맛은 뽀삐에서만 느낄 수 있었다.

시비르로 오직 포탑 백도어만 달려서 이기는 플레이를 즐기기도 했다. 준비물은 피바라기 3개와 수호천사. 이후 초록 와드를 들고 시야를 밝히면서 미니언과 함께 전장을 누볐다.

LoL은 상대 넥서스를 파괴하는 게임이란 사실을 깨달은 계기였다.

시간이 흐를 때마다, 주로 사용한 챔피언들은 하나 둘 리워크를 겪었다. 뽀삐는 극단적 왕귀챔에서 든든한 탱커로 변신했고, 시비르도 튕기는 부메랑 개편으로 안정적인 원거리 딜러 역할을 수행했다. 리워크 이후 범용성이 늘어났고, 대회에서도 흔히 등장하는 챔피언이 됐다.

뽀삐와 시비르가 리워크되지 않았다면 주류로 떠오를 일이 없었을지도 모른다. 지금도 즐겨 쓰고 있다. 그럼에도 불구하고 종종 그 시절 플레이가 그리워지곤 한다. 플레이 경험이 변화한다는 것은 그만큼 과거 경험이 귀해진다는 의미다.

2011년의 LoL, 2021년의 LoL은 같은 게임일까

10년이 지났다. "카오스 비슷한 게임"으로 한국에 알려지기 시작한 게임은 차기 국민게임 자리를 굳혔다. 한국인 선수들이 세계를 재패했고, '페이커' 이상혁은 프로게이머의 전설이 됐다. 세계 최고 e스포츠 종목의 자리에 위기는 느껴지지 않는다.

10년 전과 지금, 게임은 똑같이 '리그 오브 레전드'란 타이틀을 달고 있다. 큰 틀에서 게임 방식도 같다. 여전히 3개 라인과 정글이 존재하고, 오브젝트를 두고 싸움을 벌인다. 놀라운 것은, 게임 룰이 같은데 개념은 달라졌다는 것이다. 라인관리, 포탑, 시야, 용, 바론 등 대부분 요소에서 LoL은 다른 게임이 됐다.

멀티플레이 게임은 늘 변화하고, 역사를 가진다. 큰 업데이트가 없어도 마찬가지다. 스타크래프트는 2001년 1.08 패치를 마지막으로 밸런스 조정이 끊겼다. 하지만 20년 동안 수많은 메타 변화를 겪었고, 완전히 다른 흐름으로 게임 플레이가 진화했다.

이름만 같아도 정체성은 다를 수 있다. 게임은 고정된 작품이 아니기 때문이다. 매번 다른 게임이 되기 때문에 생명력을 가지고, 같은 이유로 추억도 생긴다. 멀티플레이 게임의 가장 큰 매력이다.

그리고 10년 뒤, LoL은 어떤 모습으로 기억될까

LoL이 장수한 가장 큰 이유는 끊임없이 변화했기 때문이다. 이렇게 변화해도 게임 경험이 쌓이면서 진입장벽은 자연스럽게 늘어난다. 이제 새로 진입하는 유저는 챔피언 154종을 알아야 한다. 10년 전보다 2배 가량 늘었다. 유저 평균 숙련도도 비교가 되지 않는다. 이제 실버 상위티어만 되어도 유저들이 라인관리가 무엇인지 안다.

조만간, 한 게임을 시대별로 나눠 연구하고 개발하는 작업이 화두에 오를지도 모른다. 월드오브워크래프트(WoW) 클래식이 주목을 받은 현상도 비슷하다. WoW 오리지널, WoW 어둠땅은 분명 다른 플레이 경험을 주는 별개 게임이었기 때문이다.

LoL 전성기가 길게 이어진다면, 10년 뒤 유저들은 지금을 되돌아보면서 그리워할지도 모른다. 동시에 완전히 달라진 미래의 LoL을 즐기고 열광할 수도 있다. 게임 하나에 과거와 현재, 그리고 미래가 모두 있다. 그것이 오늘도 게임을 실행하는 이유다.